こんにちは。兵庫県宝塚市「宝塚南口駅」より徒歩0分の宝南ショップス2階にある、宝塚南口駅の歯医者「宝塚歯科H&L」です。

歯を失う原因のなかで、発症例が多いのが歯周病です。歯ぐきの腫れから始まり、やがて骨にまで炎症が広がるのが特徴です。そのうち歯がぐらつき、最終的に自然に抜けることもあります。

「なんとなく違和感がある」と感じてから受診するのでは、手遅れになることも多いです。早い段階で異変に気づき、適切に対処することが、歯を守るためには欠かせません。

この記事では、歯周病によって歯がぐらつく仕組みや、抜けるのを防ぐために今できる対策について、わかりやすく解説します。

目次

歯周病とは

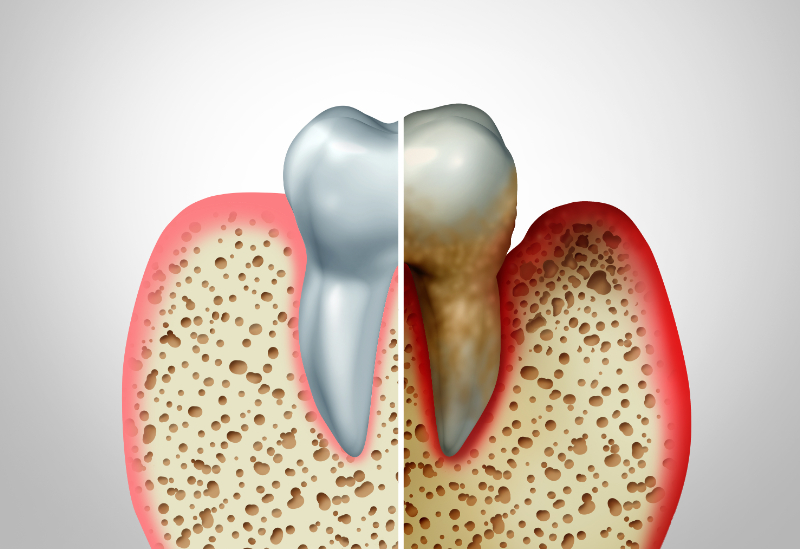

歯周病とは、歯ぐきやその周囲の骨に炎症が生じることで発症する疾患です。初期の段階では自覚症状がほとんどなく、自分では気づきにくいのが特徴です。

歯と歯ぐきの境目にたまったプラーク(歯垢)に含まれる細菌が原因となり、歯ぐきが赤く腫れたり、ブラッシング時に出血したりするようになります。

虫歯のような鋭い痛みがないため放置されがちですが、実は多くの成人が抱える身近な病気です。歯周病を予防・進行させないためには、定期的な歯科検診と日々の丁寧なセルフケアが欠かせません。

歯周病が原因で歯がぐらつくことがある?

病状が悪化すると、歯を支えている骨や周囲の組織が次第に損なわれていきます。炎症が歯ぐきにとどまらず、歯槽骨にまで広がると、歯がしっかりと固定されなくなり、歯が揺れるようになります。特に、中度から重度の歯周病によく見られます。

その状態を放置すると、歯のぐらつきがひどくなり、最終的には抜け落ちるおそれもあります。

しかし、ぐらつきが出た時点でも、適切な治療を行えば歯を残せるケースもあります。少しでも違和感を覚えたら、できるだけ早く歯科医院を受診し、必要な処置を受けることが大切です。

歯がぐらつくときに考えられる歯周病以外の原因

歯のぐらつきは歯周病の代表的なサインとして知られていますが、実は歯周病だけが原因とは限りません。歯や顎の骨に直接ダメージが加わった場合や、全身の健康状態が影響していることもあります。

ここでは、歯周病以外に歯の動揺を引き起こす主な原因を解説します。

歯根・歯槽骨へのダメージ

転倒やスポーツなどの外的な衝撃で歯に強い力がかかると、歯根膜が傷つき、歯を支える靱帯がゆるんでしまいます。また、高すぎる詰め物や強い食いしばり・歯ぎしりなども、歯に一点集中の圧力をかけ、歯槽骨が吸収される咬合性外傷の原因になります。

歯科医院では、噛み合わせの調整やマウスピースの装着などにより、負担を軽減しながら回復を促します。

深い虫歯や根尖病変による歯根周囲の破壊

神経にまで進行した虫歯を放置すると、歯の根の先に膿がたまる根尖性歯周炎が起こることがあります。この膿が周囲の骨を溶かすことで、歯を支える面積が減少し、歯がぐらつく原因となります。

根管治療で感染源を除去し、時間をかけて骨の再生を促すことで、歯の安定性を取り戻せるかもしれません。

嚢胞や腫瘍など局所病変による骨吸収

歯根の周辺にできる嚢胞や、良性腫瘍であっても、顎の骨を押し広げるようにして成長する場合、歯を支える骨の量が減少して動揺につながることがあります。レントゲンやCT検査で病変の範囲や位置を確認し、必要に応じて外科的に取り除けば歯の揺れが改善されることもあります。

骨代謝の変調

骨粗しょう症や甲状腺の機能異常は、骨の代謝を大きく変化させ、歯槽骨にも影響を及ぼします。さらに、妊娠中や更年期の女性では、ホルモンの変動によって歯ぐきが一時的に緩み、歯が揺れて感じられることがあります。

こうした場合は、医科との連携のもとで骨密度の評価や薬物療法を検討するなど、全身を考慮した対応が求められます。

長期にわたる矯正力の影響

歯列矯正中は、意図的に歯を動かす過程で一時的な動揺が見られることがあります。

ただし、矯正力が強すぎたり、治療期間が長引いたりすると、歯根の吸収や骨の回復の遅れといったリスクが高まります。

薬剤性の骨吸収

ステロイド薬や一部の抗てんかん薬などは、長期間使用すると骨代謝に影響を与え、歯槽骨が弱くなることがあります。また、骨粗しょう症の治療に用いられるビスホスホネート製剤は、骨の吸収を抑える一方で、抜歯などの処置後に顎骨壊死を引き起こすリスクがあります。

歯がぐらつくときにしてはいけないこと

歯が動いているときは、歯を支える歯根膜や歯槽骨に何らかのダメージが生じている状態です。こうしたタイミングで何気なく行っている行動が、炎症を悪化させたり、歯の状態をさらに悪くしたりする可能性があります。

歯科医院を受診するまでの間は、患部をできるだけ安静に保つことが大切です。ここでは、ぐらつきを感じたときに避けるべき行動を紹介します。

指や舌で歯を押したり揺らしたりする

「どの程度動いているのか」と確認したくなるかもしれませんが、無意識に力を加えることで歯根膜に余計な刺激を与え、炎症や出血を招くおそれがあります。特に、歯周病などで歯を支える組織が弱っている場合は、ごくわずかな刺激でも骨吸収が進行しやすくなります。

違和感があっても触らず、速やかに歯科医院で診てもらいましょう。

硬い食べ物や粘着性の高い食品を噛む

せんべいやナッツ、フランスパンなどの硬い食品や、キャラメル・ガムのような粘り気の強いものは、歯に過度な力をかけやすく、動揺をさらに悪化させる原因になります。症状が落ち着くまでは、おかゆや煮込み料理など、やわらかく調理された食事を選ぶようにしましょう。

歯ぎしり・食いしばりを放置する

歯ぎしりや食いしばりは、日常生活の中で気づきにくいものですが、歯に慢性的な圧力がかかることで、揺れを進行させる原因となります。こうした習慣があると感じたら、歯科医師に相談し、ナイトガードなどで歯を保護する方法を検討するのが有効です。

また、ストレス管理も重要な対策の一つです。

強すぎるブラッシングや刺激の強いうがい

ぐらつきが気になるときこそ丁寧に歯磨きをしようとする気持ちは大切ですが、力を入れすぎると歯ぐきを傷つける可能性があります。硬めの歯ブラシや強い横磨きは避け、毛先のやわらかいブラシで軽く当てるように磨きましょう。

また、アルコールが多く含まれた洗口液は刺激が強すぎる場合があるため、使用前に歯科医師へ相談してみましょう。

歯間ブラシやフロスで無理に汚れを取る

歯間の汚れを落とそうとして、サイズが合わない歯間ブラシを無理に挿入すると、歯ぐきを傷つけて炎症が広がるおそれがあります。また、フロスを出し入れする際に歯を揺らす可能性もあるため、歯が動いている状態では注意が必要です。

無理のない範囲でやさしく清掃し、適切なケア方法については診察時にアドバイスを受けるようにしましょう。

歯がぐらつく原因が歯周病の場合に行われる治療

歯周病で歯が動いているときは、炎症を抑えながら失われた支持組織を守るために段階的な治療が欠かせません。以下に、歯がぐらつく原因が歯周病の場合に行われる治療を解説します。

プラークコントロールとSRP

まず実施されるのが徹底したプラーク除去です。歯科衛生士がブラッシングのクセを確認し、適切な磨き方を指導します。そのうえで、専用器具で歯石と感染したセメント質を除去し、歯ぐきの炎症を鎮めます。

根面が滑らかになることで細菌が再付着しにくくなり、動揺の進行を抑えやすくなります。

薬剤投与で細菌バランスを整える

中等度以上の炎症が残る部位には、抗菌薬入りジェルや抗菌洗浄剤をポケット内に応用し、嫌気性菌を減らします。必要に応じて内服抗菌薬も併用し、急性症状を素早くコントロールします。

歯周外科で深いポケットを改善

スケーリングだけでは届かない深部の歯石や肉芽組織には、フラップ手術で歯ぐきを開き、直視下で除去します。骨欠損が限局している場合は、エムドゲインやGTR膜を用いて骨の再生を促進し、歯根を支える骨量を回復させます。

手術後は歯ぐきを縫合し、清掃性を高めて再発を防ぎます。

固定と咬合調整

揺れが強い歯は隣接歯とレジンやワイヤーで連結し、咀嚼力を分散させます。同時に咬合紙で高い接触点を確認し、必要最小限の咬合調整を行って過度な力を除去します。力学的ストレスを減らすことで、歯周組織が修復しやすい環境を整えます。

メンテナンスと再評価

初期治療から外科処置まで完了した後も、3〜4か月おきにプロフェッショナルクリーニングとポケット測定を続けます。細菌数や動揺度を定期的にチェックし、再発の兆候を早期に発見することが長期安定のポイントです。

患者さま自身もセルフケアを習慣づけ、食生活や喫煙など生活習慣を見直すことで治療効果を保ちやすくなります。

まとめ

歯がぐらつく原因の多くは歯周病に伴う支持組織の破壊です。放置すれば歯を失うリスクが高まるため、早期発見と適切な治療が欠かせません。

ただし、動揺の理由は噛み合わせや外傷などさまざまです。自己判断せず、歯科医師による診察を受けることが大切です。

違和感を覚えた段階で受診すれば、歯を残せる可能性も広がります。日々の丁寧なセルフケアと定期的なメンテナンスが歯を守る第一歩です。気になる症状があれば、まずは専門家に相談しましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、兵庫県宝塚市「宝塚南口駅」より徒歩0分の宝南ショップス2階にある、宝塚南口駅の歯医者「宝塚歯科H&L」にお気軽にご相談ください。